扶桑会について

指導者: 石塚嘉 【達人・名人・秘伝の師範たち】

稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時

稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】

入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。

場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。

扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。

扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。

興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!

【扶桑会がTV放送されました!】

NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)

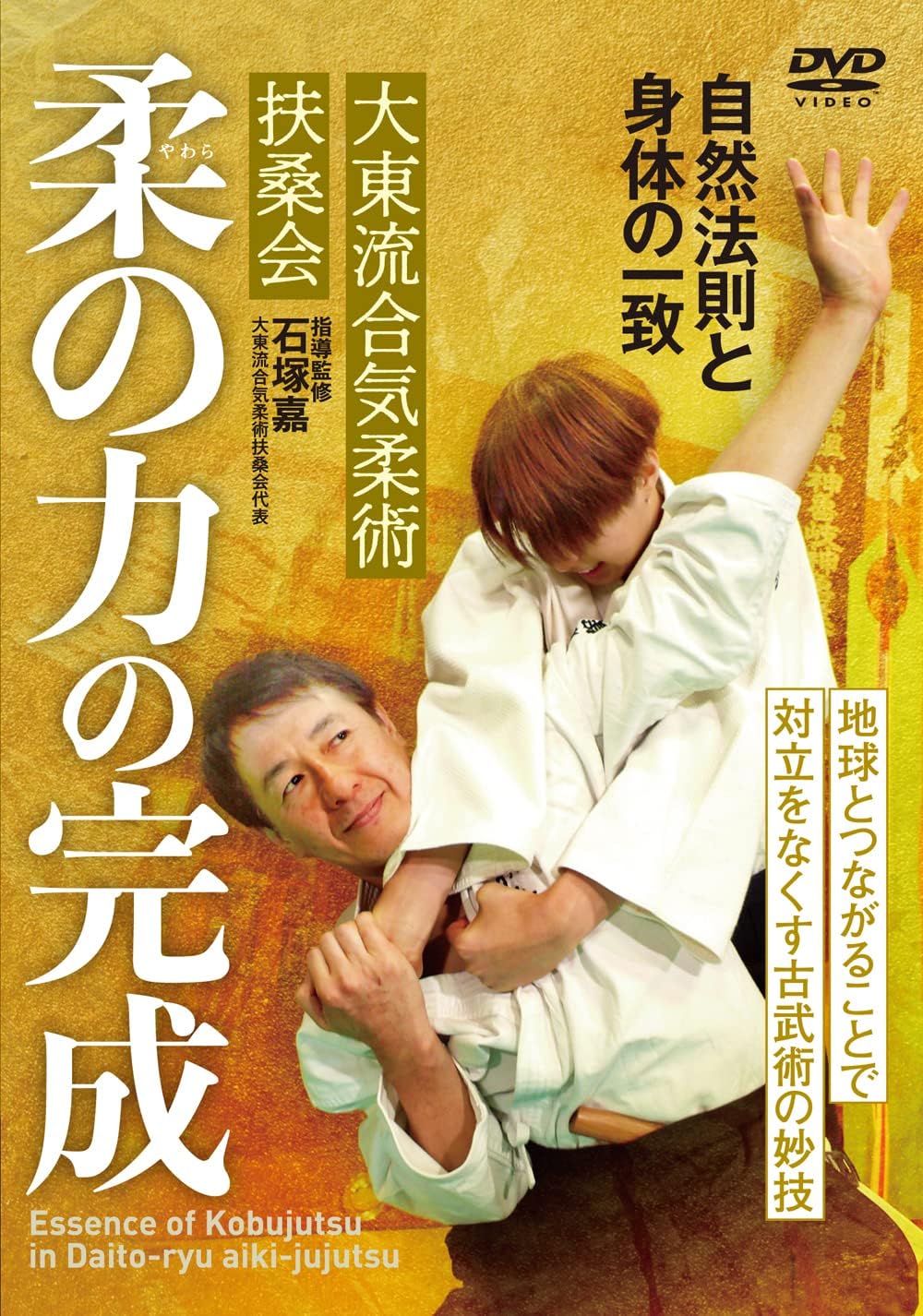

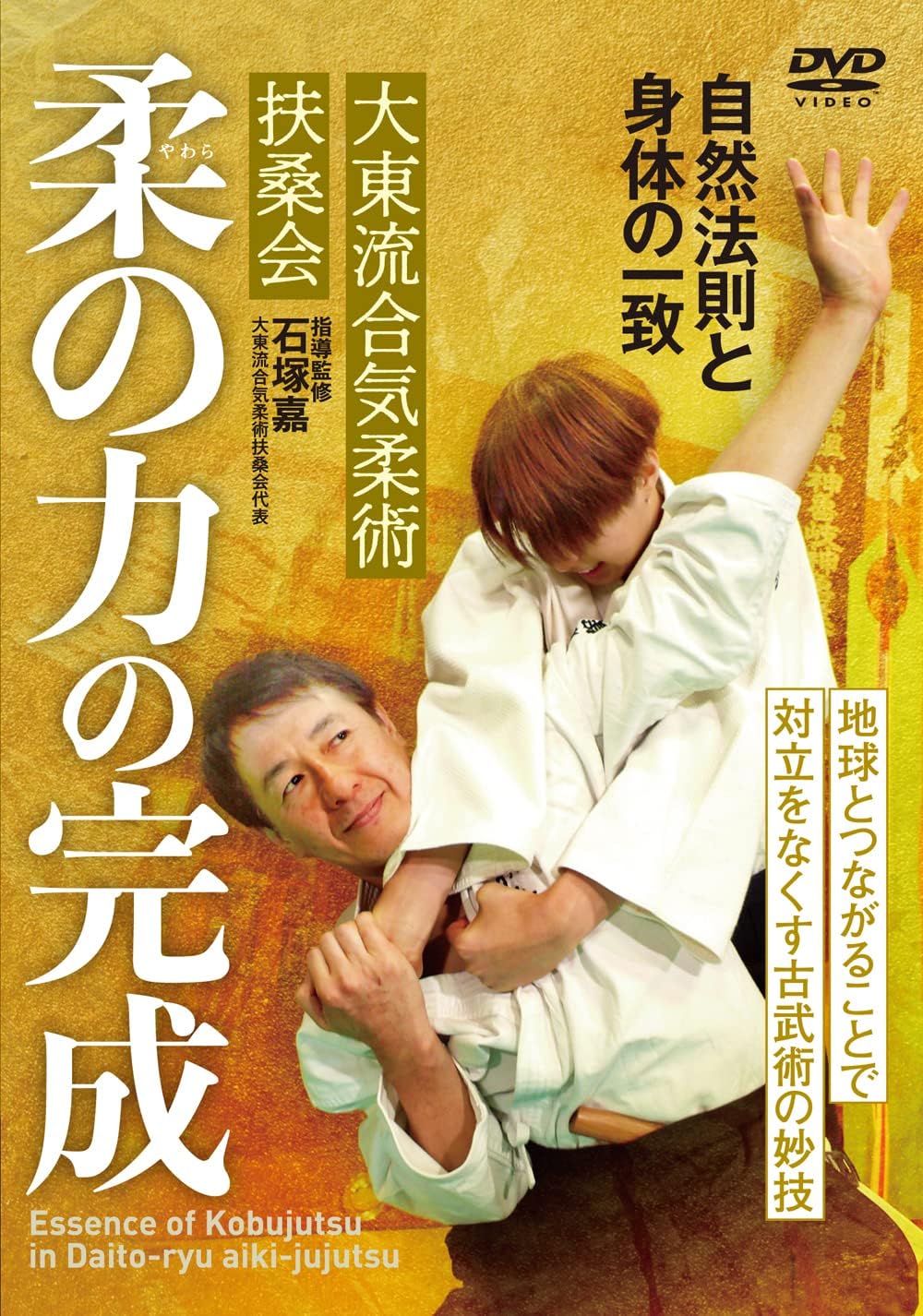

【関連商品】 扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai

【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/

【Facebook】https://fb.com/kobujutsu

稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時

稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】

入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。

場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。

扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。

扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。

興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!

【扶桑会がTV放送されました!】

NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)

【関連商品】

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai

【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/

【Facebook】https://fb.com/kobujutsu

其の二百九十九 背後を攻める 大東流合気柔術 東京稽古会

千鳥足を使った動きを続けて取り上げていきます。

大東流合気柔術では、後ろからの攻撃に対処する技法群があり、それらを後捕と呼びます。

今回は千鳥足を使って、後ろから攻撃してくる相手を崩し、制していきます。

まずは動画を見てください。

両肩を後ろから掴んでくる相手に対して、千鳥足で腰を切って肘を打ち込みます。

前回やった切返と同様に、後捕の場合も攻撃を受けた軸上で方向を変えることで大きな効果を生むんですね。

やはり、引っ張ろうとして相手から離れる方へ腰を回してみたりしがちですが、それでは力が伝わりません。

まずは、肩を取られた瞬間に、両方の手刀を構え、自分の中心を意識してください。

この中心軸上で回転するつもりで腰を回してみましょう。

上半身を脱力して骨盤の上に乗った姿勢を取ることは、いつの場合も同じく重要です。相手に攻撃を続けさせるような感覚をもって、接点に力みを及ぼさないようにしてみてください。

千鳥足の操作で相手が自分の軸上に巻き込まれ、体勢が崩れたら、自分の姿勢は正しく保ったまま、肩をつかんでいる相手の手を取ります。

相手の小指丘に自分の四趾を引っかけ、その腕をまっすぐ伸ばしましょう。

三カ条の形に腕を極めたら、そのまま静かに相手の背中に掌をくっつけるようにして、制します。

指に力を込めると、上手くいきません。

千鳥足の操作も、三ヶ条極めも、上達のためには脱力が重要なポイントになってきますよ。

東京稽古会へのお問い合わせはブログ内に設置のメールフォームまでどうぞ。

其の二百六十二、巻き込む 大東流合気柔術 東京稽古会

相手との接点を自分の中心で操作する、大東流合気柔術の思考法を取り上げてきました。

これまでは自分の正面からの攻撃への対応でした。

今回は、後ろからの攻撃です。

動画を見てみましょう。

後ろから、両手首を掴まれます。

これを振りほどこうとして腕に力を入れて引っ張ると、相手との力比べになってしまいます。

ここは、接点を通じて相手を崩していく考え方に立ちましょう。

すなわち、脱力と連動です。

取られた手首にこだわらず、肩から先の力を抜きます。

そうして軸足に重心を乗せ、腰を回転させます。

全身の連動が出来ていれば、相手は自分の重心に巻き込まれるようになって、体幹部分から崩れてきます。

そこを捉え、小手返の形で倒し、制します。

後ろから攻撃を受けた場合でも、やはり自分の中心で相手に対応することで、崩しをかけ、打開していけるということを稽古の中で体感してください。

初めは小手返に取る時の手の操作が、難しいかもしれません。

腰を回転させながら、相手の腕の外側に手刀をひっかけるようにして見ましょう。

自然と相手の小手が、自分の手のひらの中に入ってくるようになれば、流れるように倒すことができるはずです。

古武術的な身体の使い方、考え方が含まれた、面白い動きです。

東京稽古会で、体験してみてください。お問合わせは、ブログ内のメールフォームからどうぞ。