扶桑会について

指導者: 石塚嘉 【達人・名人・秘伝の師範たち】

稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時

稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】

入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。

場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。

扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。

扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。

興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!

【扶桑会がTV放送されました!】

NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)

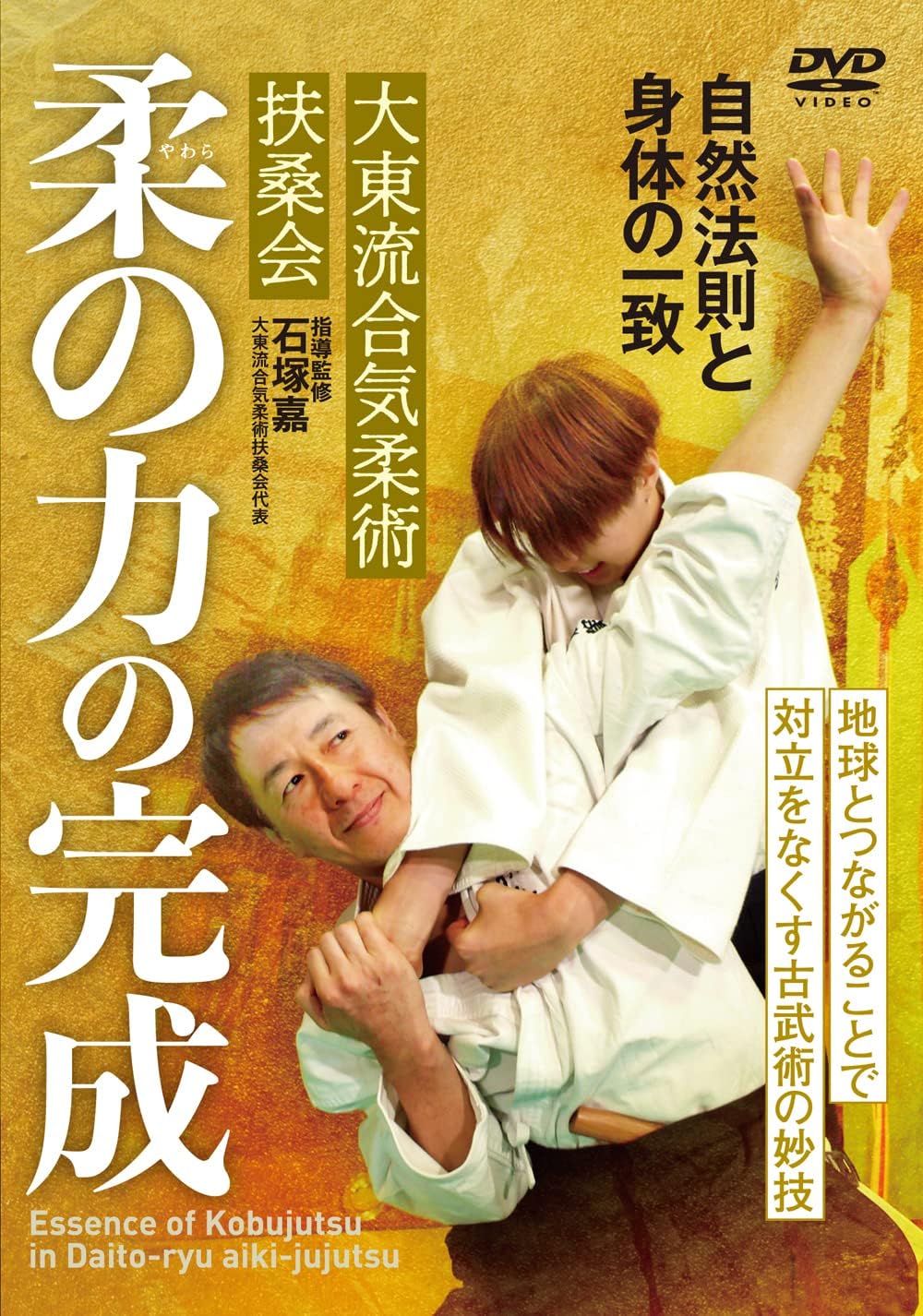

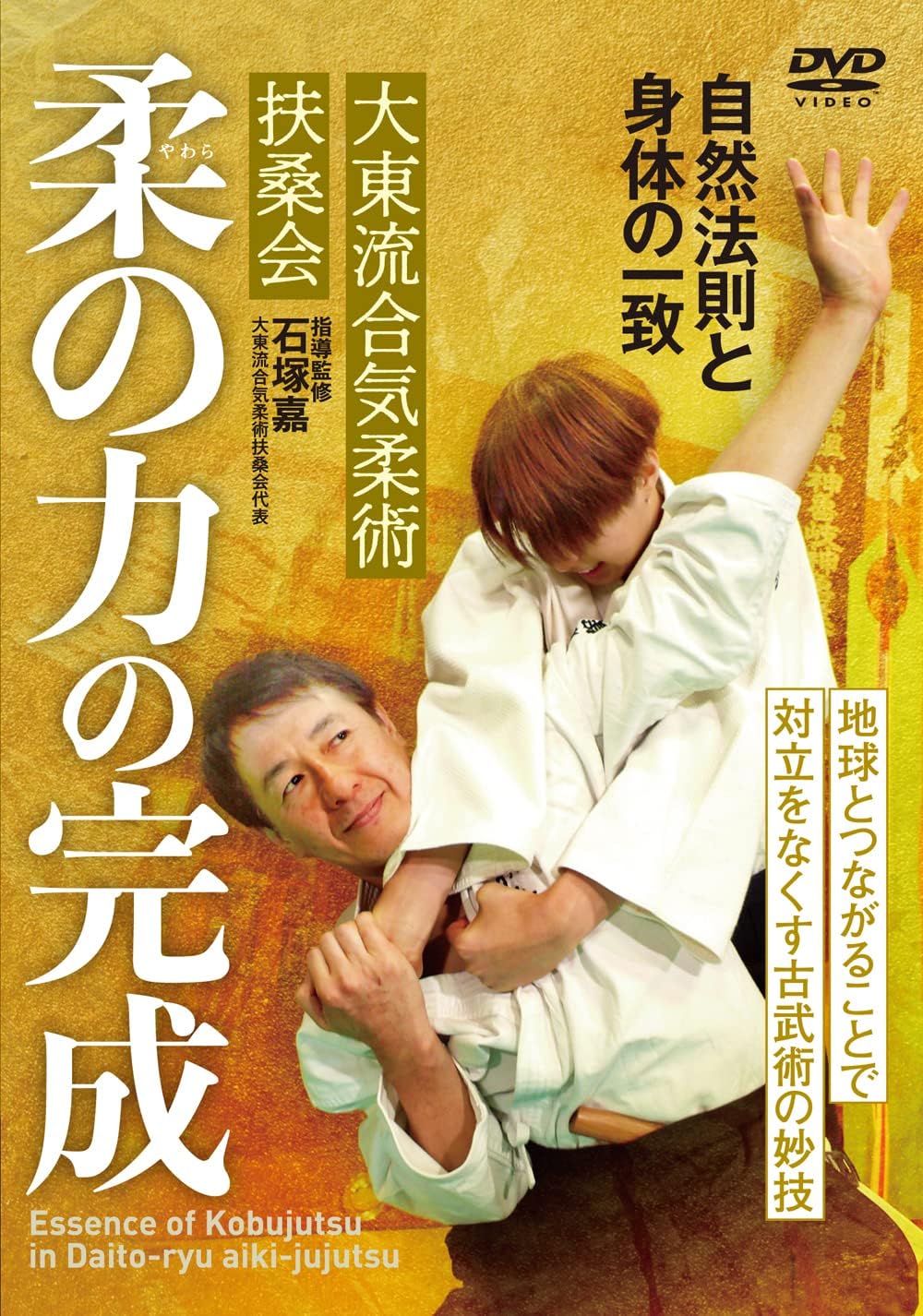

【関連商品】 扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai

【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/

【Facebook】https://fb.com/kobujutsu

稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時

稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】

入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。

場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。

扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。

扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。

興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!

【扶桑会がTV放送されました!】

NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)

【関連商品】

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai

【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/

【Facebook】https://fb.com/kobujutsu

其の百四十四、中心に上げる 大東流合気柔術

この記事はブロとものみ閲覧できます

- 関連記事

-

-

其の百五十八、はさむ 大東流合気柔術 東京稽古会

2017/10/24

其の百五十八、はさむ 大東流合気柔術 東京稽古会

2017/10/24

-

其の百五十一、小指丘にかける 大東流合気柔術 東京稽古会

2017/08/08

其の百五十一、小指丘にかける 大東流合気柔術 東京稽古会

2017/08/08

-

其の百四十六、剣を使う 大東流合気柔術

2017/06/15

其の百四十六、剣を使う 大東流合気柔術

2017/06/15

-

其の百四十四、中心に上げる 大東流合気柔術

2017/05/22

其の百四十四、中心に上げる 大東流合気柔術

2017/05/22

-

其の百四十二、捕らせる

2017/04/20

其の百四十二、捕らせる

2017/04/20

-

其の百三十八、片手捕小手返

2017/02/19

其の百三十八、片手捕小手返

2017/02/19

-

其の百三十三、小手詰

2016/12/24

其の百三十三、小手詰

2016/12/24

-

スポンサーサイト

tb: -- cm: --

| h o m e |