扶桑会について

指導者: 石塚嘉 【達人・名人・秘伝の師範たち】

稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時

稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】

入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。

場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。

扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。

扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。

興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!

【扶桑会がTV放送されました!】

NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)

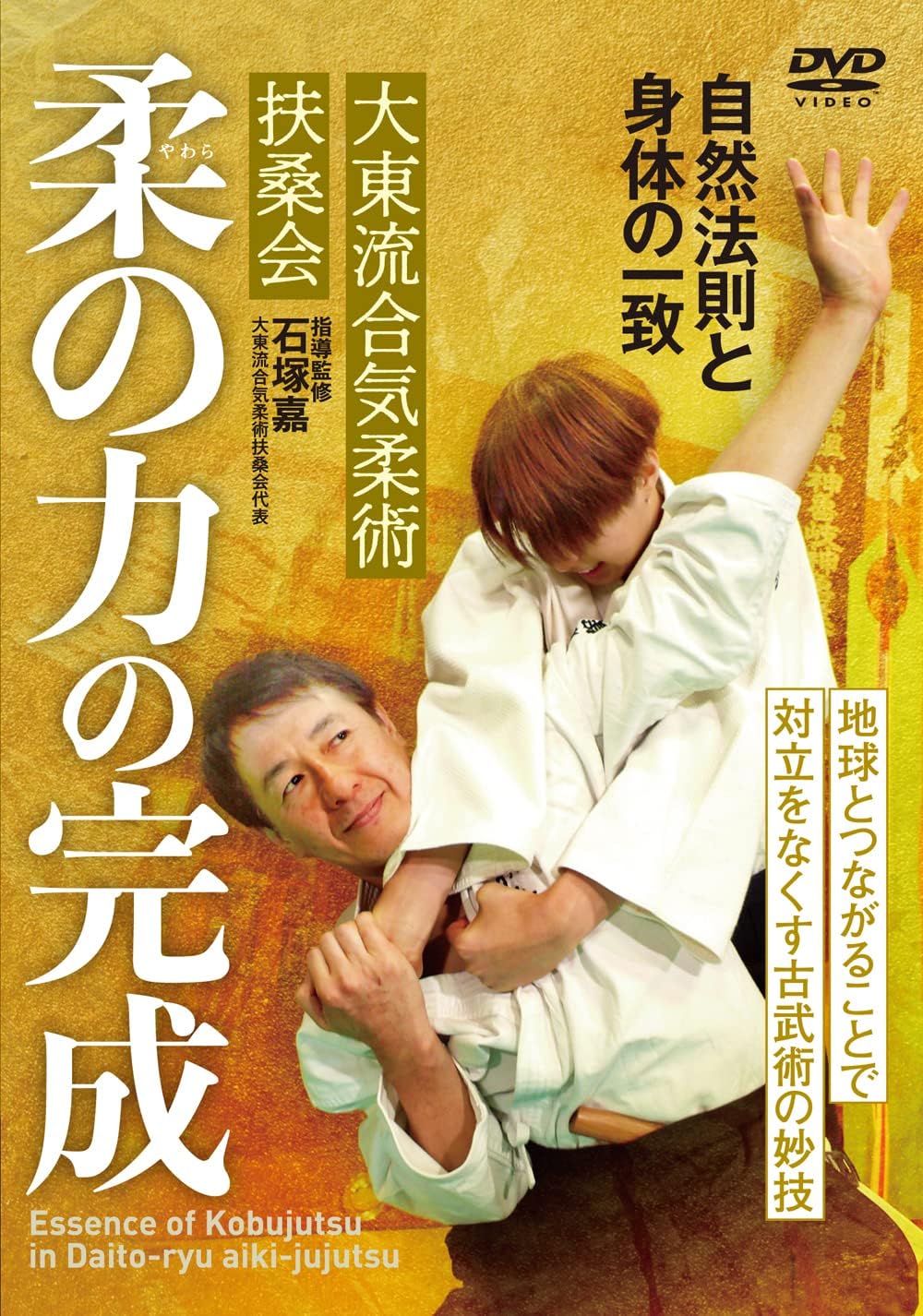

【関連商品】 扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai

【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/

【Facebook】https://fb.com/kobujutsu

稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時

稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】

入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。

場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。

扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。

扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。

興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!

【扶桑会がTV放送されました!】

NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)

【関連商品】

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク

【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai

【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/

【Facebook】https://fb.com/kobujutsu

其の四百二十七 一ヶ条半座後捕 大東流合気柔術扶桑会

大東流合気柔術 初伝118カ条のうち「一ヶ条」と呼ばれる31本の形を3回にわたって紹介する。

第2回目の今日は「半座半立(はんざはんだち)」五本、「後捕(うしろどり)」五本の計十本。

半座半立では捕手が座ったままなのに対し、受手は立った状態から攻撃を行う。

後捕は捕手の背後から受手が攻撃を加える。

扶桑会では昇級審査の2級で立合11本、居捕10本に加えて後捕の5本を演武する。

また1級では上記に加えて半座半立5本を行う。つまり1級審査時には一カ条すべてを一通り習得している必要がある。

動画を参考に、日々の稽古で習熟されたい。

一本目 「半座・半身投(いっぽんどり)」

二本目 「半座・裏落(うらおとし)

三本目 「半座・居反(いぞり)」

四本目 「半座・肩落(かたおとし)」

五本目 「半座・入身投(いりみなげ)」

六本目 「後捕・立襟捕(たちえりどり)」

七本目 「後捕・両肩捻(りょうかたひねり)」

八本目 「後捕・両肘返(りょうひじがえし)」

九本目 「後捕・抱締捕(だきじめどり)」

十本目 「後捕・肩落(かたおとし)」

動画の見方であるが、最初に通常の速度での演武、続いて再生速度を落としてポイントごとに解説を加えている。

いわゆる「楷書」のように一点一画をおろそかにせず、しっかりと詰め、崩しを入れて制していく「柔術的」動きである。

最初はこのように、柔術的技法を大切にして形を覚えていくことが望ましい。

なお、それぞれの形の解説の末尾に「合気柔術」として動きを簡略化した方法を掲げた。

簡略化と言っても単純にコンパクトにしたというものではなく、より少ない動きの中に柔術的崩しを包含させている。

一見すると体捌きなどが省略されているようだが、これらも微妙な重心の移動や身体操作で柔術的技法と同じかそれ以上の威力を発揮させている。

より発展的な研究に役立てていただければ幸いである。

稽古日誌 令和5年3月2日、5日、9日、12日 大東流合気柔術 扶桑会

大東流合気柔術 扶桑会の稽古日誌。3月前半の稽古内容です。

まずは3月2日(木)、扶桑教太祠本殿での稽古。

しっかり掴まれたところを、相手に違和感を感じさせないようにどう動かしていくか?

言い換えるならば「接点を相手に掴ませたままにさせる」操作の方法を研究しました。

一つの考え方として、掴まれたところを動かすのではなく、出来るだけそこから遠いところを動かす、という修練方法でやってみます。

具体的には秘伝も含まれるためここには書けませんが、最初は戸惑っていた会員も徐々に感覚がつかめてきました。

みんな、もうすぐ達人になります…!?

続いては3月5日(日)の稽古。

前回のテーマを引き継ぐような形で「ぶつからない動き」を研究。

単純に身体操作からのアプローチだけでなく、心理面、思考法の刷新が要求されます。

相手の攻撃を、どう捉えるか?

外界からの刺激に、自分はどういう姿勢で対処していくか?

古武術は日本古来の文化を母体として作り上げられた体系です。

そうした方向からの理解なくしては、大東流が持つ優位性もスポーツ的な競争原理の中に埋もれてしまうと考えています。

修練後は、感謝の気持ちで清掃。

今日も良い稽古をありがとうございました!

3月9日(木)も扶桑教太祠 本殿での稽古。

この日は形の習得を中心に習熟度別に組み分けしての修練でした。

すでに技を知っている先行者が、相対的に後進となる人に教えていくスタイルです。

上級者もまた、習得した形の姿を伝えていくことで、自分の中の理解度を深めていきます。

大袈裟なことではなく、私はこれこそが武術の伝承であると考えています。

達人でなくては古武術の伝承はできないと決めつけるのではなく、ボトムアップしていく「意識の継承」こそがこれからの時代には必要です。

3月12日(日)は世田谷総合運動公園体育館での稽古。

この日は冒頭で3級の昇級審査を行いました。

居捕10本、立合11本の演武を行う3級審査は、一挙に形の数が増えることもあって緊張感も増します。

しっかりと習熟度を披露して無事に認定となりました。

その後は3級審査で出た課題を全員で修練。

居捕の抱締、四方投等々…

扶桑会の昇級認定基準は、その時点での習熟度のみを見るのではなく、次の段階へ進もうという意欲を充分に有しているかどうかというところも重要視しています。

会員の皆さんには堅実な向上心を持って、継続していってほしいと思います。

其の四百二十六 一ヶ条立合 大東流合気柔術 扶桑会

大東流合気柔術 初伝118カ条のうち「一ヶ条」と呼ばれる31本の形を3回にわたって紹介する。

第1回目の今日は「立合」の十一本。双方が立った状態で行う形である。

扶桑会では昇級審査の5級で一本捕、逆腕捕、4級で左記に加えて車倒、裏落を行う。

3級以上は11本すべてが審査項目に入ってくるため、この動画を参考にして習熟されたい。

以下に形の名称を読み方とともに記す。

一本目 「一本捕(いっぽんどり)」

二本目 「逆腕捕(ぎゃくうでどり)

三本目 「車倒(くるまだおし)」

四本目 「裏落(うらおとし)」

五本目 「小手返(こてがえし)」

六本目 「腰車(こしぐるま)」

七本目 「帯落(おびおとし)」

八本目 「搦投(からめなげ)」

九本目 「切返(きりかえし)」

十本目 「四方投・表(しほうなげ・おもて)」

十一本目「四方投・裏(しほうなげ・うら)」

動画の見方であるが、最初に通常の速度での演武、続いて再生速度を落としてポイントごとに解説を加えている。

いわゆる「楷書」のように一点一画をおろそかにせず、しっかりと詰め、崩しを入れて制していく「柔術」的動きである。

最初はこのように、柔術的技法を大切にして形を覚えていくことが望ましい。

なお、それぞれの形の解説の末尾に「合気柔術」として動きを簡略化した方法を掲げた。

簡略化と言っても単純にコンパクトにしたというものではなく、より少ない動きの中に柔術的崩しを包含させている。

一見すると体捌きなどが省略されているようだが、これらも微妙な重心の移動や身体操作で柔術的技法と同じかそれ以上の威力を発揮させている。

より発展的な研究に役立てていただければ幸いである。

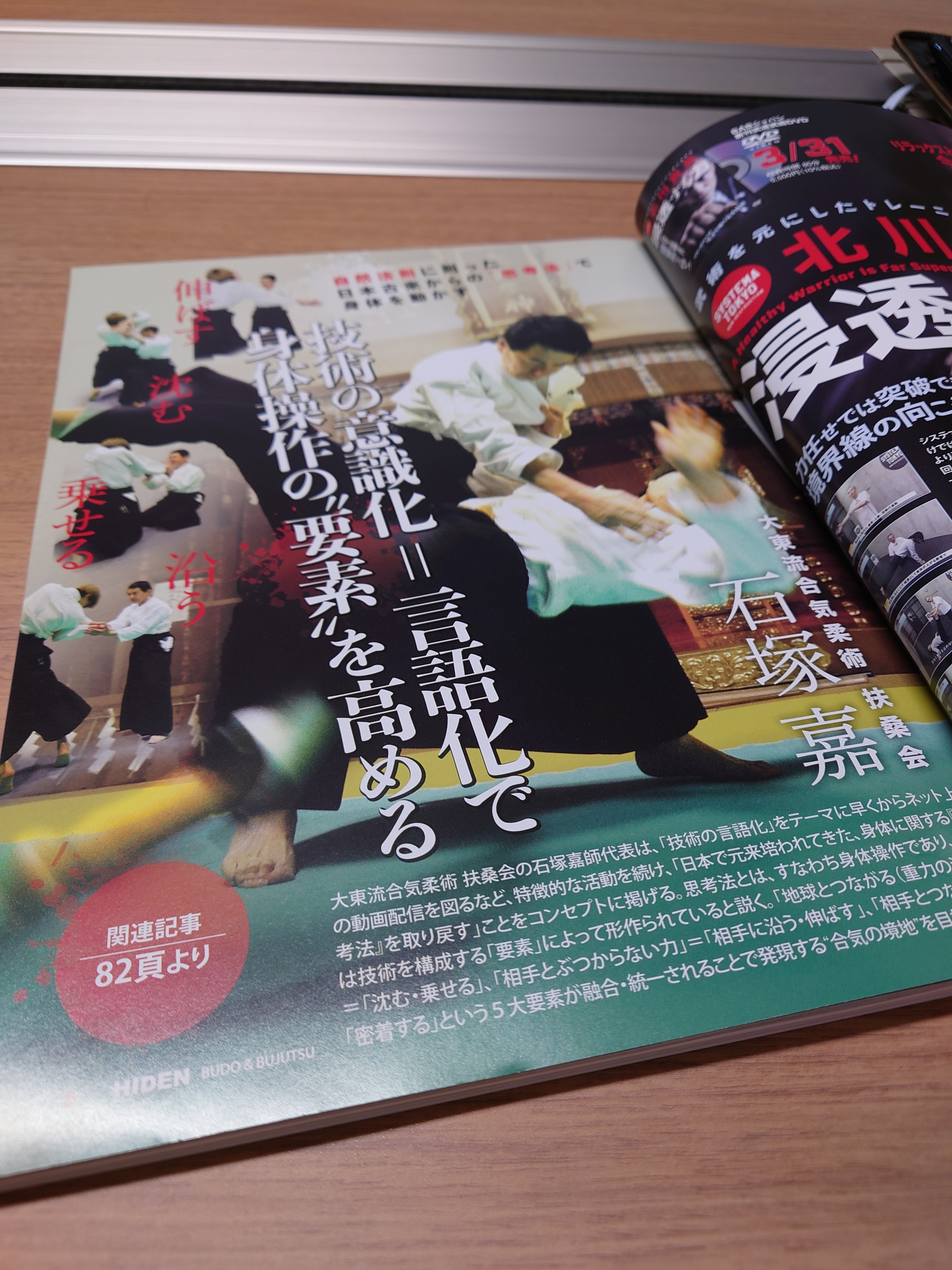

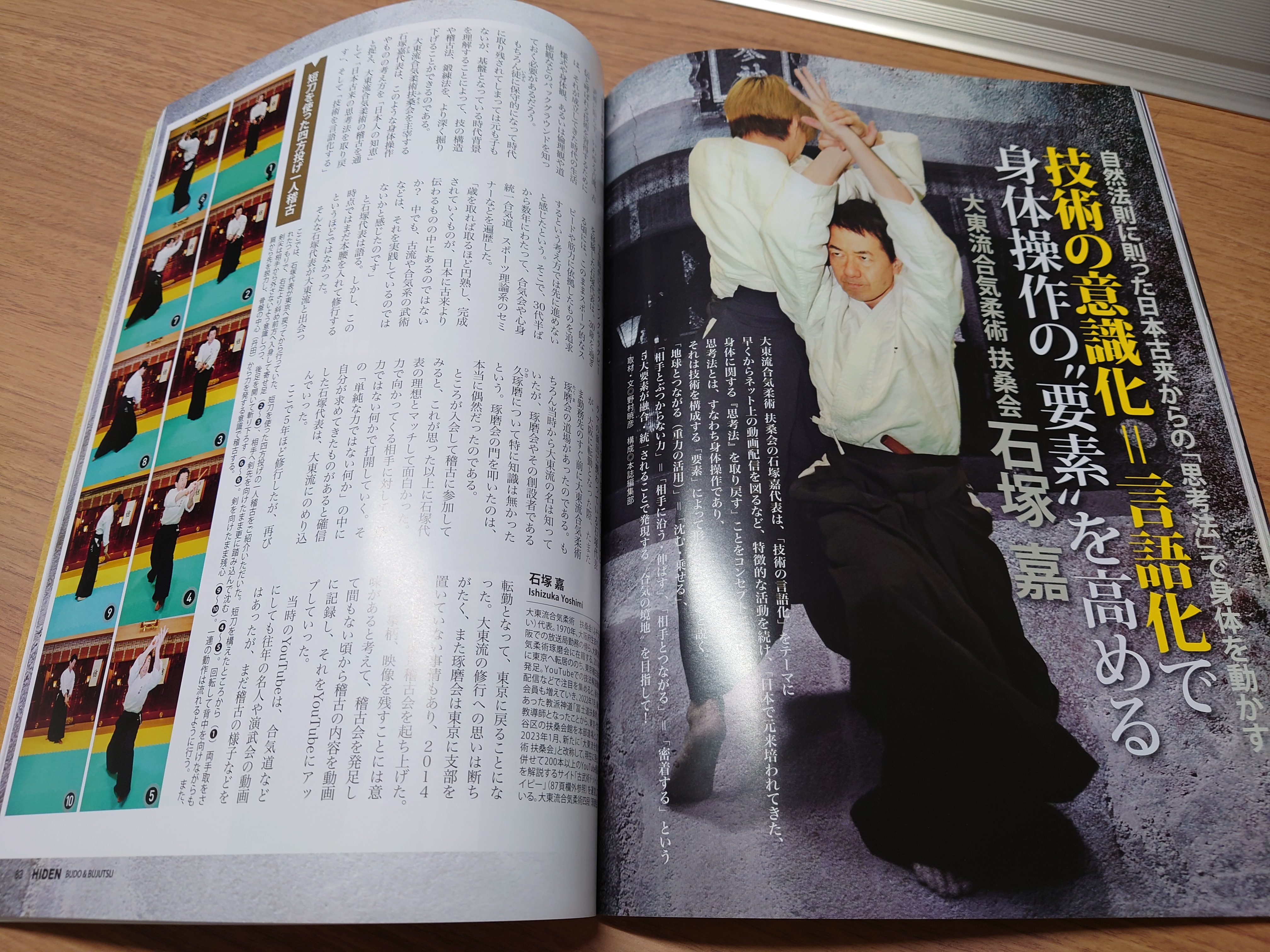

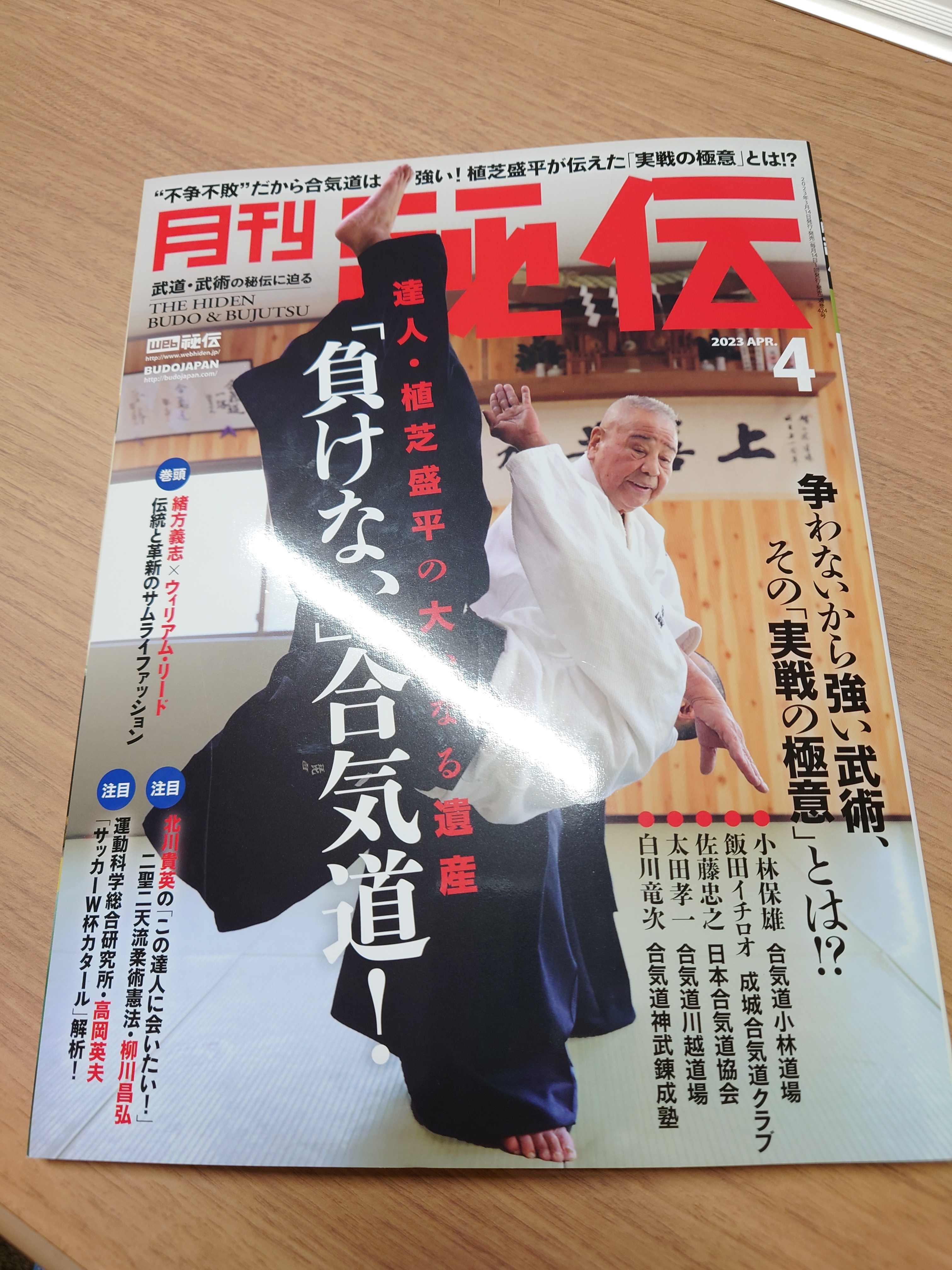

【告知!】月刊秘伝2023年4月号に特集記事が載りました

3月14日発売の「月刊秘伝」2023年4月号に扶桑会の活動が紹介されています。

「月刊秘伝」は武道・武術の専門誌として、この界隈では有名な雑誌です。

「技術の意識化=言語化で身体操作の”要素”を高める」と、難しそうなタイトルがついていますが、古武術の修行を通じて扶桑会が大事にしていることや、大東流合気柔術をどのように身につけていこうとしているのかなど、わかり易く記事にまとめてくれています。

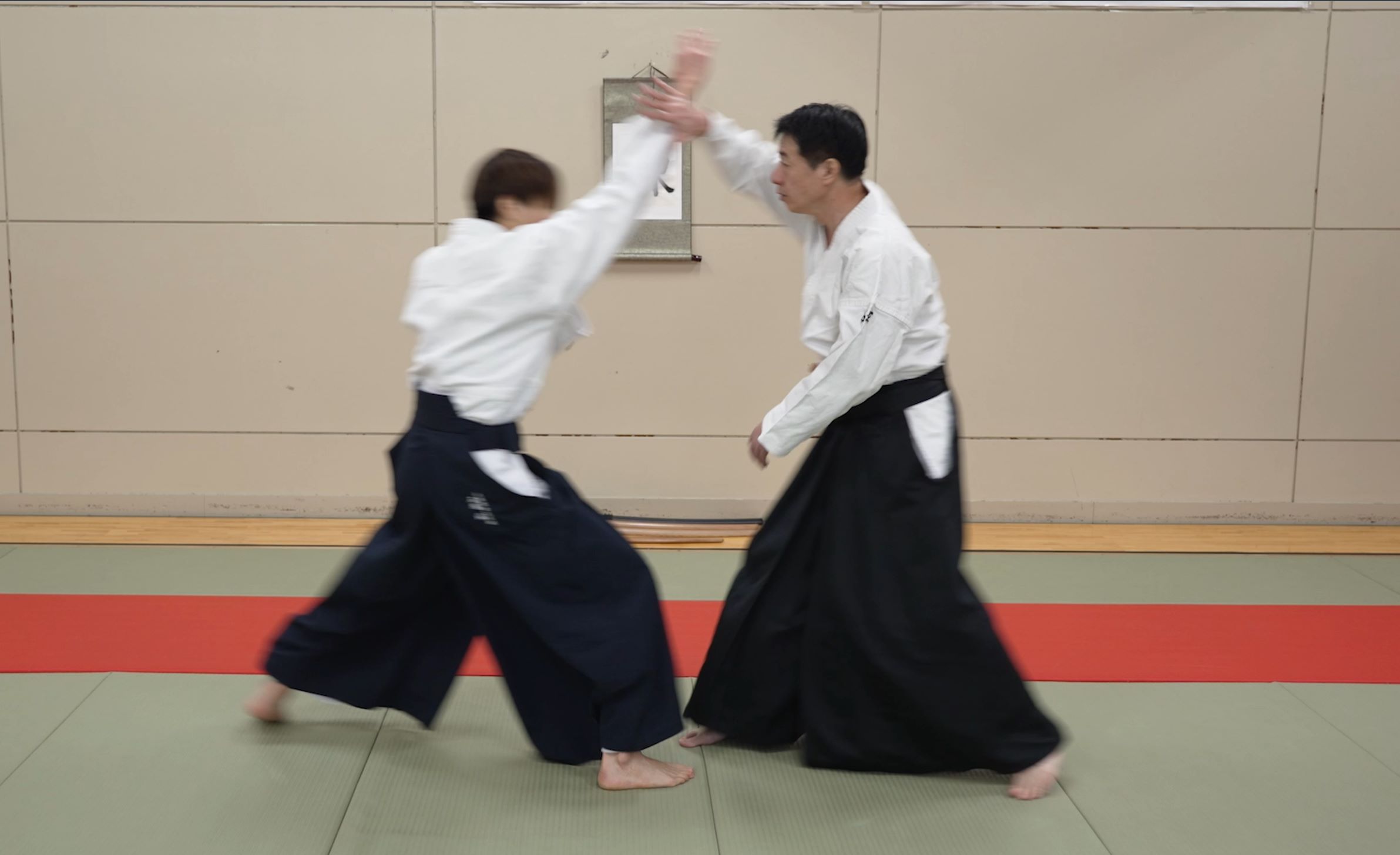

稽古前に1時間ほど取材を受け、稽古中に写真を撮影。

それで6ページもの誌面を作ってしまうのは、なかなかの手腕だと思います。

読んでみたい方は、「月刊秘伝」のサイト https://webhiden.jp/mag/202304/

もしくは Amazonリンク https://www.amazon.co.jp/dp/B0BX76M1Y9

から購入できます。

良かったら、どうぞ!

其の四百二十五 全身で乗る 大東流合気柔術 扶桑会

今回は相手に攻撃をさせ続けるということに重点を置いた動きを解説してみたい。

大東流合気柔術は一見すると、力強く相手の身体の一部を動かし、崩し制するように思われることが多い。

しかし、実際にはその逆であって、むしろ如何に相手に違和感を与えないかのように力を伝達するかというところに工夫を凝らしている。

動画で紹介した動きも、最初に打ちかかってきた相手は捕り手の脳天に対し、しっかりと手刀を打ち込んでいる。

これを柔らかく受け止め、瞬時に自分の体幹部分と接続させてしまうのだ。

技は「初動でほぼ決まる」とよく言うが、この「結び」の段階で相手に反発を感じさせてしまうと、次の動きで崩すことは不可能となる。

攻撃側は、あたかも自分が相手に打ち込んだ手刀が到達し、そのまま体を斬り続けているような感覚で重心を前方に乗せ続ける。

このような状態を作り上げられた時に肘の急所に対する手刀の攻めが効果を発揮する。

さらにその手刀の攻めもまた、上半身を使った力技では、相手に抵抗の気持ちを生んでしまう。

動画を確認してもらえばわかると思うが、肘に当てた手刀はほとんど動いていない。

その代わりに膝と踝の緊張をゆるめ、自分の体重が手刀の一点にかかるように操作している。

実際に相手をつけてやってみると、これがなかなか頭で考えているようにはいかないものだ。

色々と工夫して稽古してみていただきたい。

稽古日誌 令和5年2月16日、19日、23日、26日 大東流合気柔術 扶桑会

大東流合気柔術 扶桑会の稽古日誌、今回は2月後半の稽古内容を記録していきます。

まずは2月16日(木)。神道扶桑教世田谷太祠での稽古です。

形の稽古は複数の動きを組み合わせて行うため、初めて触れる人には難解に思われることもあります。

そういう時には、何よりもその動き全体の本質をとらえることが重要です。

どこを崩そうとするのか、どういう力を伝達すれば打開できるのか?

一つひとつのプロセスにこだわりすぎず、大づかみに流れをつかんでください。

続いて2月19日(日)の稽古です。

相手が掴んできた手首をつかませ続ける意識。

全身を一体化させて動く操作。

どちらも接触点を脱力し、中心(腰)からの力を発揮することが重要です。

稽古では分かりやすい状況を設定して訓練しますが、これをどのような状況においても咄嗟にあらわせるかどうかが試されます。

2月23日(木・祝)は世田谷区総合運動公園体育館での稽古。

手刀の使い方から始めました。

基本的な考え方を繰り返し身体に練り込みます。

それぞれのレベルに応じて、身につけていることは異なりますが、大東流合気柔術の基本動作、思考法を洗練させていくというミッションは同じです。

扶桑会では、紙を一枚一枚積み重ねるように、着実に向上していくことを目指します。

最後は2月26日(日)、扶桑教太祠本殿での稽古。

この日も、大東流合気柔術の核心的技法を研究しました。

相手の攻撃を全身で受けとめ、脱力して手刀を活かす…

初伝の形の習得にも必要となっていく、これらの核心的思考法を軸に修練を重ねていきます。

其の四百二十四 踏み込む 大東流合気柔術 扶桑会

大東流合気柔術では、攻撃を受けた時の対応がその多くを占めるが、「掛け手」と呼ばれる技法の体系も存在する。

つまり、こちらから攻撃を仕掛け、それによって相手の体勢を崩し、あるいは心理的な動揺を誘ってこちらの意図を完遂していくのだ。

こちらの攻撃でダメージを与えようという企図は希薄であるから、打撃など攻撃そのものの威力を云々することは重要視されない。

いわば、「フェイク」の攻撃を仕掛けることによって相手を動かしていく。

今回の動画のタイトルは「踏み込む」である。

よくその内容を見ないことには何のことか分かりにくい表題であるが、これは「罠(わな)」となる攻撃を、「あたかも本物のように見せることが肝心である」ということを伝えたかったのだ。

具体的には手刀の掌を上に向け、親指と四指の先で相手の目を薙ぐように斬り込んでいく。

手刀の動き出しは帯剣している腰のあたりが望ましい。

視界を外れている下方向から、まっすぐ伸びていく攻撃である。

これは、もちろん相手に回避行動を取らせることを目的としたものなのではあるが、その前提を気取られてはいけない。

しっかりと「踏み込み」、気迫をもって斬り込んでいく必要がある。

この動きに相手が大きく反応すれば、次の動きで合気柔術「手鏡」の技法が活かせるのだ。

人間の身体的弱点を突くのみならず、心理的な盲点を積極的に利用、攪乱していく。

明治期に武田惣角先生が伝えた日本古流武術の奥行きに驚嘆せざるを得ないのである。

| h o m e |